(オープニングタイトル)

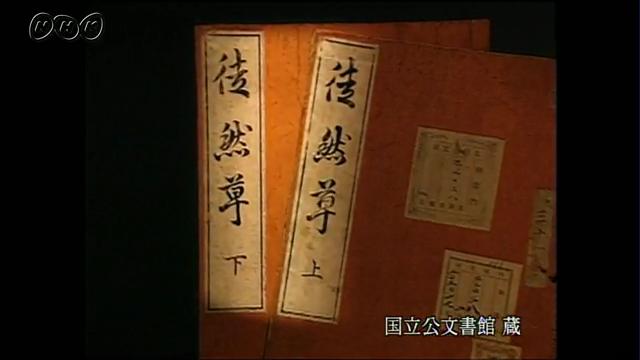

鎌倉時代に書かれた『徒然草』は、『枕草子』と並ぶ随筆の名作です。「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」。『徒然草』の書き出しです。心に浮かぶさまざまなことを書きつづったものだと、そこには記されています。

『徒然草』は、二百四十四の「段」と呼ばれる短い文章からなっています。友人について述べた文章です。「よき友三つあり。一つには、物くるる友。二つには、医師(くすし)。三つには、智恵ある友」。――最高の友人には三つある。物をくれる友、医者、そして智恵のある友。劣等感について書かれた段です。「手のわろき人の、はばからず文書きちらすはよし。みぐるしとて、人に書かするはうるさし」。――字のへたな人が、気にせずに書き散らすのはよい。恥ずかしがって、他人に書かせるのは嫌味である。

『徒然草』の作者、兼好法師は、13世紀末、京都にある神社の神主の家に生まれました。子ども時代のエピソードが『徒然草』の中に残っています。「人は何として仏にはなり候やらん」。数え年で8歳のとき、兼好は「人はどうやって仏になるのですか」と父に尋ねます。「仏の教えによって仏になる」との答えに、兼好は「その教えた仏を教えたのは誰ですか」と問い返します。「さらに前の仏が教えたのだ」と言う父に、「ではいちばん初めの仏は?」と食い下がります。困った父はうまく答えられず、おもしろがって笑ったといいます。

鎌倉時代、政治の実権を握っていたのは、幕府を中心とした武士でした。一方、京都の天皇や貴族は、政治の表舞台からは退いていました。そのころ宮廷では、皇位の継承や財産などを巡り、争いが繰り広げられていました。成長した兼好は、そんな宮廷で働き始めます。しかし、兼好は30歳ごろ、宮廷での生活に見切りをつけ、人里はなれて隠遁生活を始めます。

自由な立場と、ありあまる時間を手に入れた兼好は、世の中の現実や人々の姿を、鋭く切り取っていきます。「蟻のごとくに集まりて、東西に急ぎ南北に走る。高きあり賤しきあり。老いたるあり若きあり。営む所何事ぞや。生を貪り利を求めてやむ時なし」。――まるで蟻のようにあくせくと動き回る人々。身分が高い者も低い者も、老人も若者も、利益を求めてとどまるところを知らない。欲望に振り回される人々の姿が、端的に描かれています。

兼好は京都の周辺を転々としながら、孤独と自由な暮らしのなかで心ゆくまで思索にふけります。「つれづれわぶる人は、いかなる心ならん。まぎるるかたなく、ただひとりあるのみこそよけれ」。――退屈を嫌う人の気が知れない。なんといっても、独りでいるのが最高だ。「花はさかりに、月はくまなきをのみ見るものかは。咲きぬべきほどの梢、散りしおれたる庭などこそ見所多けれ」。つぼみの状態の梢や、花が散ったあとの庭。不完全なもの、盛りを過ぎたもののなかに、兼好は本当の美しさを見出します。

兼好の思索は、自分自身の心のあり方にも及んでいきます。「虚空よく物をいる。我等が心に念々のほしきままに来り浮ぶも、心といふもののなきにやあらん」。兼好は、いろいろな雑念が浮かぶのは心の中が空っぽだからではないかと考えます。「心に主あらましかば、胸のうちに、若干(そこばく)のことは入り来らざらまし」。兼好がめざしたのは、雑念の入る余地のないしっかりした自分を心のうちに持つことでした。あらゆることに問いを投げかけた兼好。その思索の記録が『徒然草』なのです。

『徒然草』が多くの人に知られるようになったのは、兼好の死後100年ほどたった室町時代のことです。今も、人生の知恵の書として多くの人に読み継がれています。「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」。