(オープニングタイトル)

「拙者(せっしゃ)、ヨウダエモン! 今日考えてほしいのは、『生き物どうしのつながり』についてだ」とヨウダエモンが言いました。たとえば、ニホンオオカミ。ニホンオオカミは100年以上前に絶滅(ぜつめつ)しました。その絶滅は、農作物や森の木々に被害(ひがい)が出るなど、現在の環境(かんきょう)にもえいきょうがあるといいます。ある生き物の絶滅がほかにえいきょうする…。生き物どうしにはどんなつながりがあると思いますか。「その理由を考えるため、まずは、カマキリやヘビ、メダカなど、身近な生き物にはどんなつながりがあるか考えてくれ!」とヨウダエモン。

そのヒントとして、大自然にいる動物がどうやって生きているのか見てみましょう。さまざまな動物が生きているアフリカの草原。キリンやシマウマが生きるために食べるのは…、草などの植物。ライオンが食べるのは…、シマウマなどの動物です。

海ではどうでしょう。マグロやカツオなどの大きな魚が食べるのは…、イワシなどの小さな魚。では、イワシが食べるのは? 海の中にいる小さな生き物、動物プランクトン。その動物プランクトンが食べるのは…、緑色の部分がある植物プランクトンです。ちなみに、マグロやカツオはさらに大きなサメなどに食べられます。

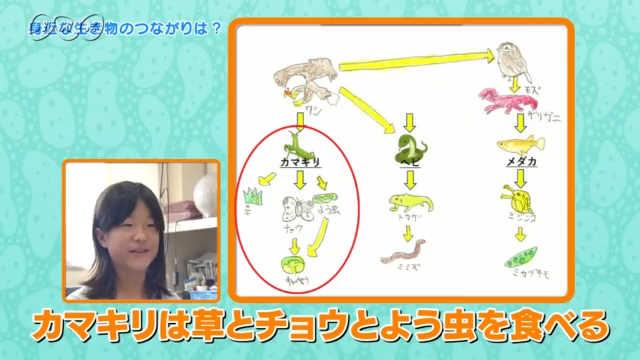

身近な生き物にはどんなつながりがあるのか、考える手がかりは見つかりましたか? カマキリやヘビ、メダカがすむ場所には、ほかにもいろいろな生き物がいます。静岡県の沼津(ぬまづ)市立第四小学校でも、身近な生き物のつながりについて考えました。まず、草むらにいるカマキリのつながりは? 「カマキリは、草とチョウとよう虫を食べると思います。チョウとよう虫は、キャベツを食べていると思います」と考えた子。さらに、「ワシは、カマキリとヘビとモズを食べていると思います」と言いました。

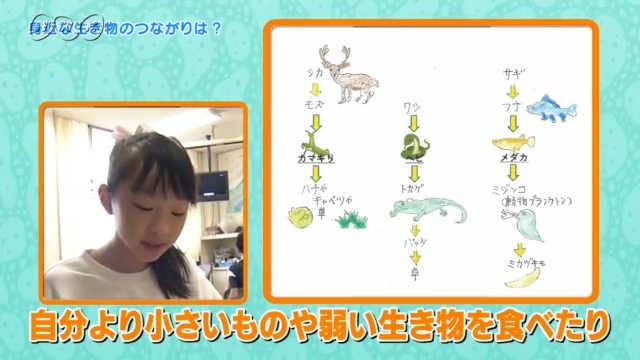

池などにすむメダカについてはどうでしょう。「サギがザリガニを食べて、ザリガニがメダカを食べて、メダカがミジンコを食べて、ミジンコがミカヅキモを食べると思います」という意見。さらに、こんなことに気づいた子もいました。「自分より小さいものや弱い生き物を食べたり、水の中の生き物は水関係の生き物を食べたりすると思いました」という意見です。「フムフム。生き物には、『食べる-食べられる』というつながりがあるヨウダ」とヨウダエモン。

でもまだ、ある生き物の絶滅(ぜつめつ)がほかにえいきょうするのはなぜか、わかりません。次は、森の中の生き物のつながりを考えて手がかりをさがしてください。ドングリを食べるリス、リスを食べるヘビ、ヘビを食べるイタチ、イタチを食べるワシ、というつながりがあります。このなかでとつぜんヘビがいなくなったら、ほかの生き物はどうなると思いますか。

「ヘビはリスを食べるから、リスの天敵がいなくなり、リスが大量発生してしまう」と考えた子。そして、さらにその先を考えた子もいました。「リスの数が急激に増えたため、ドングリがどんどん食べられてしまい、最終的にはドングリもなくなって、ドングリも絶滅(ぜつめつ)してしまう。そして、ドングリが絶滅してしまったため、リスも食べるものがなくなって絶滅してしまう」。リスが増えると食べ物が減って、最終的にはリスも絶滅してしまうという考えです。

これに対して、「リスは、数が増えることで逆にほかの敵に見つかって食べられて、そのまま数は同じくらいで生き残れる」という考えもありました。数が増えても、ヘビ以外の敵に食べられやすくなるから、結局、数は変わらないという意見です。

イタチについて考えた子もいました。「ヘビがいなくなったから、イタチとワシは餓死(がし)しちゃう」。また、「イタチが、ヘビではないちがう動物を食べて、そのちがう動物も減ってしまう」と考えた子も。ヘビがいなくなるとほかの生き物にいろいろなえいきょうが出ると考えたのです。「みんな、ニホンオオカミが絶滅(ぜつめつ)したことで、なぜ今の暮らしにまでえいきょうするのか、わかった?」とヨウダエモン。

沼津市立第四小学校では、今回の活動を通して考えたことを書き始めました。「アーン! もぐもぐ…ヨウダ! どんなことを考えた?」とヨウダエモン。まず、「全部の生物がちゃんと公平にいなきゃいけない。公平じゃなくなってバランスがくずれると、ほかのものにもえいきょうがあって、関係ない生物がいっぱい増えたりする」という意見。

さらに、こんなことを考えた子もいました。「食べ物をたどっていくと、全部植物にたどりつく」。確かに、生き物のつながりをまとめた図では、すべて、いちばん下は植物でした。

これに対して、新たな疑問も出てきたようです。「ミカヅキモが何を食べるかとか、キャベツが水以外にどんなものを食べるのか」と考えた子。植物は何を養分にしているのでしょう。ほかにまだわからないことは? 「ワシを食べる動物がいるかどうか、聞いたことがないのでわからなかった」という意見。確かに、ワシを食べる動物はいないかもしれません。では、どうしてワシは増えないのでしょう? 「みんなもいろいろ考えくれ! ヨウダ!」。