(オープニングタイトル)

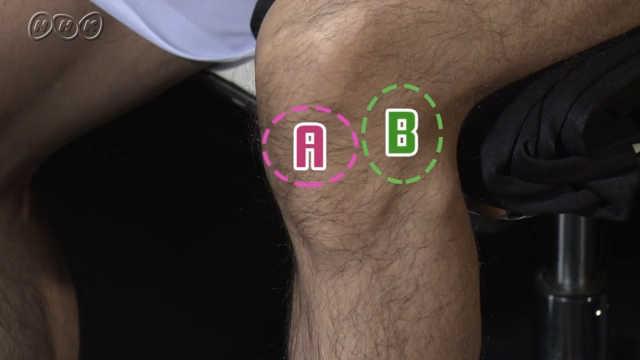

「探究のとびら」。不思議に思うことを、知識や体験と関係づけて考えると、根拠のある仮説が生まれる。人が刺激を受けたときの反応を比べると、どんな不思議が見つかるのでしょう。実験を行いました。ひざに刺激を与えてから足が上がるまでの反応時間を測定します。ひざをたたくハンマーには、ふれた瞬間を捉えるセンサー、足には筋肉が反応した瞬間を捉えるセンサーを取り付けました。さらに、被験者には目隠しをしてもらいます。ハンマーで軽くたたくのは、A(ひざのすぐ下)、B(ひざのすぐ下の横)の2か所です。

まずは、Aの部分で計測。ここに刺激を与えると、足は自然に上がります。反応時間は、0.030秒。次に、Bの部分で計測。今度は、ハンマーが触れた瞬間に自分で足を上げてもらいます。ひざを刺激してから足を上げるまでの反応時間は、0.155秒でした。4人の結果を見てみると…。Aの場合、0.030秒、0.022秒、0.022秒、0.025秒と反応時間は4人ともほぼ一緒でした。Bの場合は、0.155秒、0.357秒、0.201秒、0.206秒と、人によってばらつきがあるようです。AとBの結果を比べると…、全員Aのほうがはやい。同じ刺激に対する反応なのに、反応時間に差があるのはなぜ? 仮説を立ててみて下さい。

関係するのは、神経。人の体には、神経がすみずみまで張り巡らされています。刺激を受けると、その信号は神経を通って各器官に伝えられます。同じ刺激によって反応時間に差が出るのはなぜか。仮説、立てられそう?

仮説を立てるための手がかり、「探究のかぎ」。人は目、耳、鼻、舌、そして皮膚で刺激を感じます。まず、目で刺激を受けたときの反応の決まりを探しましょう。実験1.パソコンの画面に赤、緑、青が次々に表示されます。4人には赤を見たときだけボタンを押してもらい、反応時間を計測します。10回ボタンを押したときの平均タイムは、0.612秒。さらに続けて、10回ごとの平均値をとりました。11回~20回の平均は0.602秒。21~30回の平均は、0.565秒。4人の結果を比べると…。どんな決まりがありそう?

実験2.光を感じたときの、目の反応時間を計測します。人は強い光を受けると、瞳孔(どうこう)をせばめ、目を守る働きはたらきがあります。実験に使う装置にはカメラとライトが内蔵されていて、光を当ててから瞳孔が動き出すまでの時間を計ることができます。実験開始。時間は、0.23秒。この実験を10回繰り返しました。反応時間は?4人の結果を見てみると…。どんな決まりがありそう?

手がかりとなる実験をもう1つ。筋肉自慢の男性に、合図と同時に筋肉を動かしてもらいます。3、2、1。筋肉を動かしました。今度は、電気を流してその刺激で筋肉を動かす装置をつけてもらいます。自分で動かさなくても、筋肉は勝手に動いています。止めることは…? 止めようとしても筋肉の動きは止まりません。装置をつけないときの刺激と反応の経路は…。装置をつけたときの刺激と反応の経路は…? 探究のかぎ、見つかった?

新たな世界が見えてくる、「理科の見方・考え方」のコーナー、思考ツール編。今回は、「比較をするとき」に役立つ思考ツール。たとえば、『同じ昆虫なのにバッタとチョウの姿形が違うのはなぜ?』と思ったとき、それぞれの特徴を比べてみます。色は…? 体のつくりは…? 食べ物は…? 足の数は…? 口の形は…? 共通するものも違うものもいろいろ。でもバラバラに特徴を並べてもよくわかりません。そんなときに役立つのが、「ベン図」。共通する特徴は図の重なっている部分に、特徴が違うものは重なっていない部分に書き込みます。「違うところ」に注目すると…、姿形の違いは食べ物やすみかに関係している? ベン図を使うと、比較しやすくなり、考えやすくなります。

最後は、見つけた決まりでなぞに挑む、「もっと探究」。トップアスリートで競われる日本陸上選手権。110mハードルのレース。ピストルの合図とともに、一斉にスタート! おっと、フライング。ある選手がスタートしたのは、合図から0.099秒後。フライングと判定されるのは、合図から0.100秒未満でスタートした場合と定められています。「0.100秒」というのは何の時間なのでしょう。手がかりになるのは、人体の情報の伝達経路。音の刺激を感じてから足を動かすまで、情報はどのように伝わっていく? フライングの判定時間がなぜ「0.100秒未満」なのか、探究せよ!