(オープニングテーマ)

「伝染病から人類を守るためにがんばらないと!」。細菌(さいきん)学者の北里柴三郎(きたさと・しばさぶろう)は、いろいろな伝染病を研究し、治療(ちりょう)法も発見しました。研究のこととなるとついカーッとなってしまう北里柴三郎を、弟子たちは「ドンネル先生」、ドイツ語で“雷(かみなり)おやじ”とよびました。

明治時代には世界で活躍(かつやく)する日本人たちが登場し始めます。北里柴三郎はその一人です。150年ほど前、開国したばかりの日本に外国からコレラという伝染病が入ってきました。コレラは日本中に広がり、多くの人の命をうばいました。北里の生まれたのは今の熊本県小国町(おぐにまち)。二人の弟もコレラで亡くなります。この経験が彼(かれ)に医者になることを決意させたのです。「伝染病から人を守ることが私の使命」と考えた北里は、役所に入り、研究者となります。そして伝染病の研究で世界トップのドイツへ、国から派遣(はけん)されました。

そこで彼(かれ)は、破傷風(はしょうふう)という病気の研究に取り組みます。この病気は、傷口から入った破傷風菌(きん)が出す毒素が原因です。治療(ちりょう)法を探していた北里は、その毒素を動物に注射してみました。すると血液の中に、毒素を中和する成分が見つかったのです。その成分を取り出して人に注射すると、病気が治りました。北里が発見した世界初の治療法は「血清療法(けっせいりょうほう)」とよばれました。北里の名前はヨーロッパ中に知れわたり、世界的な学者となりました。

留学を終え、帰国した北里が最初に取り組んだのが、伝染病専門の研究所をつくることでした。国にその必要性をうったえますが、聞き入れられませんでした。そんな彼(かれ)を支援(しえん)してくれたのが、友人の福沢諭吉(ふくざわ・ゆきち)です。自らの土地を提供した福沢のおかげで、日本で初めての伝染病研究所が完成しました。所長となった北里は、公衆衛生の大切さを説き、伝染病を防ぐための法律もつくりました。

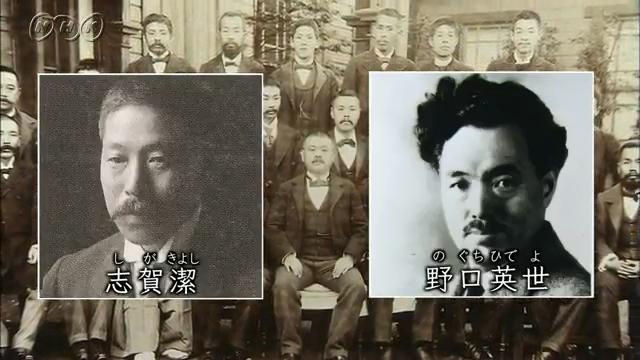

北里は、弟子の育成にもきびしく力を注ぎます。弟子たちは北里のことを、親しみをこめて、ドイツ語で「ドンネル先生」、“雷(かみなり)おやじ”とよびました。門下生からは、赤痢菌(せきりきん)の治療(ちりょう)法を確立した志賀潔(しが・きよし)や、黄熱病(おうねつびょう)の研究をした野口英世などの研究者が育ちました。

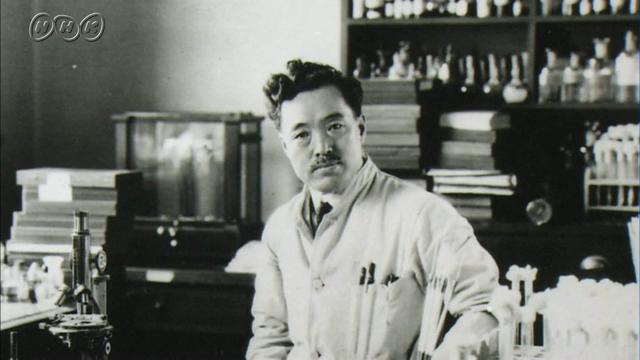

野口英世は、黄熱病の研究で世界的に注目されました。北里の門下生だった野口は、1900年、伝染病研究が進んでいたアメリカにわたります。そこで、ねる間もおしんで研究を続けた野口は、ヘビの毒や梅毒(ばいどく)の研究で業績をあげ、国際的に認められます。次に彼(かれ)が取り組んだのが、熱帯地域で大流行していた伝染病、「黄熱病」の研究です。中南米やアフリカに出向き、現地で研究を開始します。病原菌(びょうげんきん)のサンプルを大量に集め、実験をくりかえしました。

しかし、研究のとちゅうで自身も黄熱病にかかり、51歳(さい)で亡くなりました。命をかけて黄熱病と戦った野口の墓には、「人類のために生き、人類のために亡くなった」と刻まれ、業績がたたえられています。野口英世は、黄熱病の研究で世界的に注目されたのです。

1890年は、北里柴三郎が破傷風の血清療法(けっせいりょうほう)を発見した年。こう覚えましょう。「北里が、秘薬教(1890)える、破傷風の血清療法」。