宇宙から見た地球。緑に覆われた陸地と、青い海が見えます。宇宙ステーションから見える南アメリカ大陸の映像で雲の隙間から見えるのは、アンデス山脈。世界一長い山脈です。一方、アフリカ大陸の北部には、世界最大のサハラ砂漠が広がっています。今回は、私たちの住む地球を見ていきます。地球は、地表のおよそ7割が海で、3割が陸地。インド洋、太平洋、大西洋の三つの大きな海と、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、そして南極大陸の六つの大きな陸地があります。

地球上の位置は、緯度や経度で表すことができます。緯度を結んで赤道と平行に引いてある線を「緯線」といい、経度を結んで縦に並ぶ線を「経線」といいます。そして、その地球を表すために、「地図」があります。さまざまな地図があり、形もいろいろです。経線が真っ直ぐだったり、緯線が曲がったりしているものもあります。地球は一つなのに、どうしていろいろな地図があるのでしょう。そこで今回の疑問、『どうしていろんな地図があるの?』

まずは、船や飛行機での“移動”という言葉をキーワードに見てみましょう。時は、15世紀半ばごろ。海の彼方にある新天地をめざして、『大航海時代』が始まりました。スマホもコンピューターもない時代、船で目的地にたどり着くには、方角をしっかりと定めることが必要でした。そこで登場したのが、「メルカトル図法」。航海に役立つようにと考案された図法です。この図法の特徴は、経線と緯線が直角に交わること。そのため、地図上のどこにいても、目的地までの角度が計算できます。

たとえば、東京から南の島ハワイに船旅に出るとしましょう。二つの地点を直線で結ぶと、その直線と経線との角度は北に対しておよそ105度。そこで、船の進む方角をほぼ105度にして移動すると、目的地ハワイに着けるのです。メルカトル図法を使うと、さらにちょっと面白いことがわかります。たとえば、花の都パリ。パリの緯度は日本でいうとどのあたりになると思いますか。メルカトル図法の地図で見てみると、パリの緯度はおよそ48度。それと同じくらいの位置にあるのは、日本だと北海道の稚内、45度。パリは北海道より暖かいイメージがありますが、意外に北にあるのです。

メルカトル図法は航海に使うのに適していました。では、飛行機の場合はどうでしょう。それは、「正距(せいきょ)方位図法」とよばれる地図です。地図の中心から目的地を結ぶと、最短距離と方位を知ることができます。そのため航空図としてよく使われ、飛行機の最短ルートや飛ぶ方向を確認することができます。でも、二つの地図を比べてみると、島や大陸の大きさ、それに形がずいぶん違って見えます。たとえば、メルカトル図法のグリーンランドはオーストラリアより大きいのですが、正距方位図法だとグリーンランドはオーストラリアよりもずいぶん小さくなっています。一体どっちが本当なのでしょう。

球体の地球で大きさを比べてみると、グリーンランドはオーストラリアより小さく見えます。実際、オーストラリアの面積の3分の1以下なのです。実は、メルカトル図法は、丸い地球を平面に引き伸ばしているので、緯度が高いほどゆがみ、面積が拡大されているのです。一方、正距方位図法も、地図の外側に行くほど面積や形がゆがみます。面積を正しく表している地図はないのでしょうか。

それで考案されたのが「モルワイデ図法」。1805年に作られました。この図法だと、面積がほぼ正しく表されます。この地図で日本とヨーロッパ諸国の面積を比べると、日本は結構大きいということがわかります。モルワイデ図法は、国の大きさを把握したり、言語などの分布を表したりするのに適した図法です。このように、地図は、目的に応じて使い分けされてきました。メルカトル図法は角度、正距方位図法は距離と方位、そしてモルワイデ図法は面積。でも、一枚の地図で、同時にこれらの要素を知ることはできません。

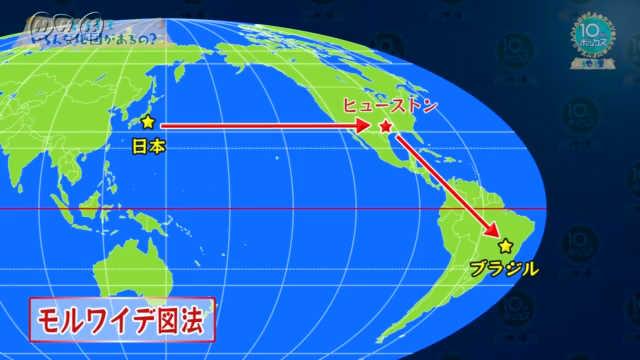

そこで登場したのが「オーサグラフ」。日本の建築家によって、1999年に考案されました。面積がほぼ正しく、さらには方位や形、距離のゆがみが、これまでの地図より少ない図法です。この地図でグリーンランドとオーストラリアの面積を比べてみると、ほぼ正しく表されています。次に、方位を見てみましょう。空路を例にして、モルワイデ図法と比較してみます。日本からブラジルへ行く場合、たとえばアメリカのヒューストンを経由する路線があります。これを線で結んでみると、モルワイデ図法では空路は直線ではなく曲がっていて、効率が悪く見えます。

ところがオーサグラフで見ると、ヒューストンを経由すると空路はほぼ一直線なのが一目でわかります。オーサグラフは、このように面積だけでなく、方位のゆがみも少なくなっています。これまでの世界地図では一枚で把握しづらかったことが、わかりやすくとらえられます。もともと丸い形をしている地球。これを平面の地図にすると、どうしても無理が生じてしまいます。そのため、今まで見てきたさまざまな地図が考案されてきました。いろいろな地図があるのは、そういうわけだったのです。

1月1日、東京が新年を迎えました。でも、遠く離れたモスクワが新年を迎えるのは、その6時間後。さらにその8時間後、ニューヨークが新年を迎えました。世界の国々は、時間も違い、暮らしも違います。世界のどのような地域に、どんな生活があるのでしょう。