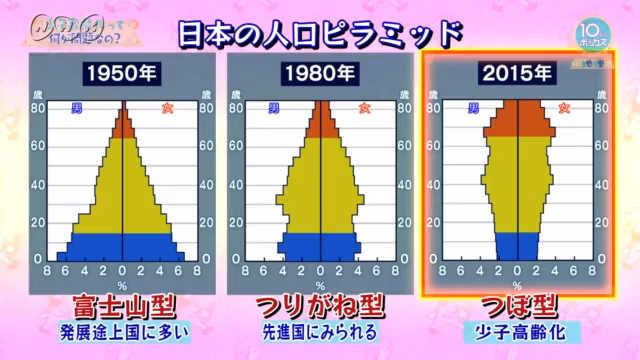

日本の人口はおよそ1億3000万人。世界でも人口の多い国です。2015年の世界人口ランキングでは10位です。人口を年齢別の割合で示したグラフ「人口ピラミッド」。日本の人口ピラミッドは時代とともに変化してきました。1950年は、富士山型。15歳未満の人口が多く、高齢者が少ない。発展途上国に多く見られるパターンです。1980年は、つりがね型。富士山型と比べると、15歳未満の人口が少なく高齢者が増えています。先進国に見られるパターンです。そして2015年は、つぼ型。15歳未満の人口が非常に少なく、高齢者の割合がさらに多くなっています。「少子高齢化」を表しています。

日本の人口はおよそ1億3000万人。世界でも人口の多い国です。2015年の世界人口ランキングでは10位です。人口を年齢別の割合で示したグラフ「人口ピラミッド」。日本の人口ピラミッドは時代とともに変化してきました。1950年は、富士山型。15歳未満の人口が多く、高齢者が少ない。発展途上国に多く見られるパターンです。1980年は、つりがね型。富士山型と比べると、15歳未満の人口が少なく高齢者が増えています。先進国に見られるパターンです。そして2015年は、つぼ型。15歳未満の人口が非常に少なく、高齢者の割合がさらに多くなっています。「少子高齢化」を表しています。

少子高齢化は一体何が問題なのか、歴史をたどりながら見てみましょう。最初の見方は「経済」です。1960年の小学校。当時の日本の小学生の数はおよそ1260万人。現在では、そのほぼ半分に減っています。戦後間もなく、ベビーブームの時代に生まれた子どもたちでした。このころの経済はどうだったのでしょう。1950年の人口ピラミッドは富士山型。子どもの人数は多いけれど、働き手である親の世代の人口が少ない。そのため、子どもを養う親の負担が大きくなっています。経済は、まだ発展途上でした。

しかしその後、戦後の復興が進み、日本は高度経済成長の時代を迎えます。1970年代には、各地に巨大団地が作られました。たとえば、東京西部にある多摩ニュータウン。都心部に集中した人口の過密さを解消するためのベッドタウンです。入居者の大半は若い世代の家族で、団地は活気にあふれていました。このころの日本全体の人口ピラミッドは、つりがね型。15歳から64歳までの人口が増え、生産力が向上し、経済も発展していきました。

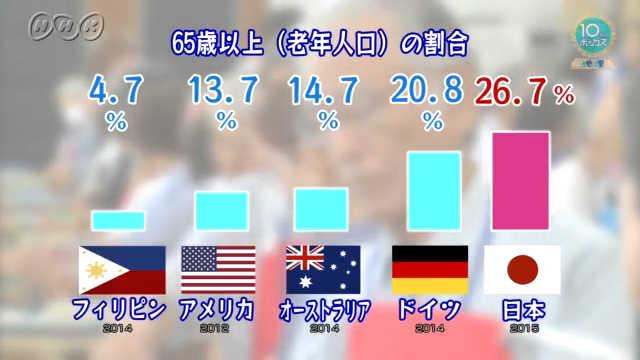

そして現在。医療技術の進歩などにより死亡率(死亡者数を人口で割った値)がさらに低下し、平均寿命が伸びています。2015年の人口ピラミッドは、つぼ型。1980年代に比べ、15歳未満の割合が減り、65歳以上の高齢者が増えました。出生率(一人の女性が一生涯に産む子どもの数の平均数)は1.46。先進国のなかでも少ない数字です。一方、高齢化率、つまり65歳以上の人口が総人口に占める割合は世界でいちばん高く、26.7%です。日本人の高齢化が急速に進んでいることがわかります。

高齢化が進むと、どんなことが起こるのでしょう。高齢者の健康を維持するために、医療にかかる費用が増えてきます。そして年金も、国が支払う金額が増え、国の財政に大きな負担がかかってきてしまいます。高齢化を「経済」の視点から考えると、医療費や社会保障費の増大といった、国の財政の問題点が見えてきます。高齢者を支えるには、経済を担う労働力が必要です。そこで今度は、「労働力」という見方で考えてみましょう。

15歳~64歳までを「生産年齢人口」といいます。社会での労働を担う世代です。その割合は戦後増え続けていましたが、1990年ごろを境に減少しています。生産年齢人口の割合が少なくなるとどうなるのでしょうか。たとえば1980年には、高齢者一人を支えていた労働力の担い手は7.4人でした。それが2015年になると、2.3人に減りました。つまり、労働力が減れば、高齢者を支える一人当たりの負担が大きくなるのです。少子高齢化を「労働力」の視点から考えると、働く世代の負担が増えてしまうということがわかります。

少子高齢化の問題は、地方ではもっと深刻です。日本で最も高齢化率の高い秋田県では、人口のおよそ3割、33.8%が高齢者です。東京の高齢化率22.7%と比べると、10ポイント以上多くなっています。どうして都市と地方では差が生まれるのでしょう。次の視点は、「地方格差」です。東京、大阪、名古屋の三大都市圏に人口がどれだけ集中しているのかを見てみると、三大都市圏の人口の合計は、2005年ごろから、それ以外の地域よりも多くなっています。日本全体のおよそ半分が三大都市圏に集中しています。

都市部ではどんなことが起きているのでしょう。通勤ラッシュや車の渋滞とともに、道路や交通機関の整備が問題になったり、大量に出るゴミの埋め立て処分場が不足したりするなど、生活環境の問題も生じています。一方、地方では、若者が都市部へ行ってしまい、産業を担う働き手が減ってしまったことで、自治体に納める税金の額も減っています。すると、医療、介護、防災などの公共サービスが十分に行えないケースもあり、生活そのものが困難になってきています。「経済」、「労働力」、「地方格差」という見方から考えると、今回の疑問、「少子高齢化って何が問題なの?」の問題点がわかってきますね。

実は、過疎化を防ぐ試みも始まっています。群馬県桐生市の黒保根町(くろほねちょう)は、町の9割が山林で、人口減少に悩む地域です。ここの役場では、住民を増やすために積極的に移住を受け入れています。役場のブログに空き家の情報などを載せているのです。田舎暮らしをするのが夢だった一家は、千葉県から移り住んできました。役場の情報が役に立ったといいます。こうした試みによって、ここでは移住希望者が増えているそうです。みんなが安心して長生きできる社会になるため、どうしたらいいのでしょう。家族のあり方についても考えてみてください。