(オープニングタイトル)

現存する最古の和歌集、万葉集。7世紀から8世紀にかけて詠まれた歌を集めています。詠み手は、天皇から名もない庶民までさまざま。二十巻、四千五百首あまりに及ぶ、当時の歌の集大成です。「春過ぎて 夏来るらし 白たへの 衣干したり 天の香具山 持統天皇」。――春が過ぎて夏が来たようだ。あの天の香具山に、白い衣が干してある。「銀も 金も玉も なにせむに 優れる宝 子に及かめやも 山上憶良」。――銀も金も宝石もなんであろう。子どもに優る宝などあるだろうか。

万葉集が作られたのは、飛鳥時代から奈良時代にかけてです。当時、都では、天皇を中心とした中央集権的な国づくりが進められていました。そんななか登場したのが、政治の節目や行事のときなどに歌を詠む、「宮廷歌人」と呼ばれる人たちです。その一人が、柿本人麻呂です。皇室の人々を讃える歌や、死を悼む歌などを詠みました。若くして亡くなった皇子を思い出の地でしのんだ歌。「東の 野にかぎろひの 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ」。――東の野原にゆらめく光の立つのが見え、振り返ると、月が傾いていた。

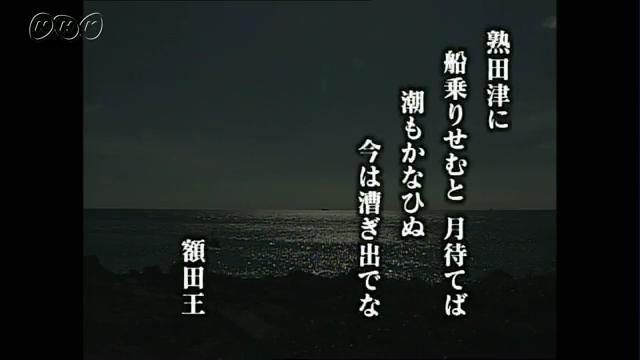

額田王は、代表的な女性の宮廷歌人です。日本が朝鮮半島に船団を送るとき、港で天皇の思いを代弁した歌です。「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな」。――熟田津で船出しようと月を待っていたら、潮もよい具合に満ちてきた。さあ、漕ぎ出そう。

万葉集の歌はすべて漢字で書かれています。これを、「万葉仮名」といいます。当時、ひらがなやカタカナはなく、中国の文字で日本の言葉を書き表そうと工夫したものです。額田王の船出の歌は、実際の万葉集では「熟田津尓 船乗世武登 月待者 潮毛可奈比沼 今者許芸乞菜」のように書かれています。たとえば「船乗りせむと」という一節は、「船乗り」には同じ“意味”の漢字を使い、「せむと」には、似た“発音”を持つ漢字を当てています。万葉仮名によって、日本語の歌がそのままの形で記録できるようになったのです。

万葉集には地方で詠み継がれてきた歌も載っています。「東歌(あずまうた)」です。身近な自然や、日々の暮らしの中で感じる素朴な思いを歌っています。「多摩川に さらす手作り さらさらに なにそこの児の ここだかなしき」。――多摩川で布をさらしていると、私は今さらながら、どうしてこの子がこんなにも恋しいのだろう。旅に出る恋人に送った東歌、「信濃道は 今の墾り道 刈りばねに 足踏ましむな 沓履け我が背」。――信濃への道はできたばかり。切り株でけがをしないように、靴を履きなさい、あなた。

東歌以外にも、庶民が詠んだ歌があります。「防人(さきもり)」と呼ばれる人々のものです。防人とは、九州北部の防衛に当たった兵士たちのことです。多くは関東の出身で、身分の低い農村の青年たちでした。当時、九州には、朝鮮半島などからの攻撃に備え、土塁などが築かれました。こうした緊迫した状況のなかで、防人たちは3年間の任務に就きました。なかには、二度とふるさとに戻れない者もいたといいます。

「父母が 頭かき撫で 幸くあれて 言ひし言葉ぜ 忘れかねつる」。――父母が頭を撫でて、どうか無事に、と言った言葉が忘れられない。「韓衣 裾に取り付き 泣く子らを 置きてそ来ぬや 母なしにして」。――服の裾にとりすがって泣く子たちを、置いてきてしまった。母親がいないのに。

7世紀、8世紀の万葉の時代。天皇、貴族、そして名もなき庶民たちと、身分も立場もまったく違うさまざまな人たちの思いが、歌を生んできたのです。